阿莫里·杜瓦尔是安格尔的学生,也是新古典主义的代表人物,在他看来“画派和传统可能创造出能工巧匠,但却不能产生卓有才能的画家。只有大自然才具有这种优越性,但遗憾的是,它却不向我们掀开它的秘密。大自然既不注意规则,又不顾及命令,间或也产生几个被它看中的人物,这些人后来便成为本时代的荣誉和佼佼者。安格尔便是其中之一”。

有人说,安格尔先生是误生在19世纪的伯里克利时代的希腊人。我认为这种想法与其说它是正确的,不如说是俏皮的。一个对理想如此敌视而对无论什么自然物却如此明显地崇拜的人,只有在某个时候靠他惊人的同化能力才可变成希腊人。

在15世纪,他或许成为马萨卓。但不管他能成为什么人,毫无疑问,他总是个革命者。

像所有坚定的革命家一样,他只承认自己是个改革家,并且不能预见他所散布的那些新学说在那些本领不如他的人的手里会变成什么。最后,他没有想到他能吸引到自己身边来的那些“侍从”(如果不用另一个现在已惯用的字眼的话)。

他对他的老师达维特的反对表现得如此直率,这在他去意大利以前所画的一些画上,已能见出一些明显端倪,这是一种对生活真实思考得更深的态度。

安格尔生活在已是名画家林立的环境中,他竟能第一个迈上他所选定要走的道路,并且不顾批评,不顾嘲笑,不顾贫困,沿着这条路前进了,可见他的毅力。见识意大利着名大师们的名作更发展了他那天生的爱好。正如他有一次当着我的面所说的,他不得不承认“他受骗了”。从此以后,什么也阻挡不了他,而他的作品,给他所出身的那个画派招来了初次打击。

安格尔先生醉心于描绘客观对象,像所有入迷的人一样,对那些最美的对象所固有的某些缺点他就视而不见了。

他对待这些缺点(或者确切些说是对象的主观属性)敢于大胆处理,仗着他对这些缺点的独特解释和他惊人的技巧,巧妙地将它们转变成有趣的东西。

因此,当达维特画派仅在古希腊罗马题材中寻求美,在其理想化的人物描绘中,几乎没有一点人的气味时,它才闪烁着令人目眩的光辉。可以想象,那个反对用一切手段取悦观众,并想推翻正在誉满画坛的画派的一些基本观点的人的作品会造成什么样的不良印象。

这个人不仅使人惊异,而且还使人无法理解。确实,在不同的艺术观念下教育出来的观众,很难设想那种在安格尔先生的作品和他同时代人的作品之间所存在的异乎寻常的差别。我敢肯定,他对生活真实的看法给那个时代的观众的影响(如果可以这样相比的话),就如现代青年画派的某些作品对我们的影响一样。我说的是给观众造成的这种印象,因为画家们也许是不愿承认这种印象的,他们一下子什么都理解了。某些画家感到吃惊,而大多数表示了真诚的赞许。这方面我可以举出许多例子(例如热拉尔的信)。现在我们对一切事物都认真观察了,不过我们还未看出门道来!安格尔先生如今对于许多大画家来说,是一位高超的古典派画家,是的,“古典派画家”这个词用在15和16世纪的画家身上是适宜的,但如果局限于这一概念,像许多人当时所做的,仅把它看成达维特画派的遗训的反映(而这种遗训正是安格尔先生毕生所拒绝的),则是不对的。

崇拜安格尔的第一批画家是籍里柯、德拉克洛瓦等人,也就是说,把他奉为尊师的整个这一新画派已认识到与这个人为伍他们就能取胜,这是千真万确的。

后来,当斗争胜利了,便发生了分裂,这一分裂产生在“素描画家”和“色彩画家”之间的斗争中。于是,后者便被人冠以“浪漫主义者”的称号,但我坚持认为,必须站在更高、更全面的立场上来看待整个运动。

诚然,我并不想说,安格尔先生是个浪漫主义者。但我也要肯定,他从来不是当时所理解的那种意义的“古典主义者”。唯一使他配称的定义,就是不久才出现的名称“写实主义者”(réaliste)。我还要补充一句,即他很可能是马萨卓、米开朗琪罗或拉斐尔式的那种写实主义者。

安格尔先生不但第一个完成了我说的那种革命,而且他比当代所有别的年轻人更早地表现出对那些在当时不屑一顾而现在也许会被大加吹捧的事物的兴趣。人们通常认为,浪漫主义者具有复兴中世纪的特色。在浪漫主义者出现之前,安格尔先生不仅早已采用那个时代的题材来作画,而且为了利用那些题材,他甚至借用原始艺术中某些稚拙的,但却不无一定魅力的东西,使他的画赋有一种无可指责的考古上的准确性,使画面带有那种为新画派所十分珍重的“地方色彩”。

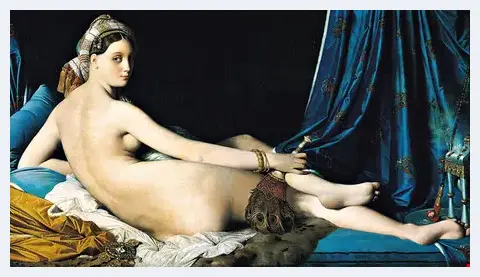

我要继续说,按照新的青年画派的意见,日本画是由该派发现的,安格尔先生早在六十年以前就大为赞赏了。这在里维耶夫人的肖像画和普尔塔列斯的《宫女》一画上可以找到证明。关于这幅画批评家们写道:“这幅作品使人记起在阿拉伯人或印度人的手稿本上有时作为装饰的装饰画。”

遗憾的是我手边没有必要的文件!否则,彻底研究一下这种对一个现已被列入古典主义行列的人的指责,倒是极有趣的。不管怎样,我还能在这里凭记忆引述一句凯拉特里先生关于我已提到的《宫女》一画的一篇文章中的话,他说:“也许,在大沙龙上挂着这位年轻人的《宫女》是为了要指出安格尔先生的大谬不然吧!”

就是这位德·凯拉特里先生,在我的记忆中是一位殷勤周到和明见万里的老人。有一天他谈起我的老师的那幅画时对我说:“他的宫女的背上多了三节脊椎骨。”

他可能是对的。可是这又怎么样呢?也许正因为这段秀长的腰部才使她如此柔和,能一下子慑服住观众。假如她的身体比例绝对的准确,那就很可能不这样诱人了。

显而易见,当时他的素描也和他的艺术倾向一样,同样遭到攻击。恰恰相反,他的素描正是他的艺术如今已不再有人争议的美质,而且即便这方面给他以恰当评语的观众,说实在的,也说不清其素描的所以然,尽管这是一些很有教养的观众。

通常认为一张好的素描,就是正确的人体素描,它包含着应有的“头”的数目(即按规则说,人体是八个头的长)。人体的全部肌肉都各有其位,各部间的相互关系是数学关系。但是这一切的总和,并不能形成一幅好的人体素描。摄影术已达到了无可指责的正确度,可是谁也不想去肯定,照片就是一幅很好的画。

创作一幅名副其实的素描(油画也然)是靠画家根据所画对象的独特的美所给予的印象作出的那种解释,或者根据他所发现的那一部分美的印象来加以解释,并使其突出,使其对于那些经验少的目光也成为可视的,画家要凭他的天赋才能来肯定自己的视力。

大画家要善于利用他特有的构图手段把从自然中获得的印象可感地传达给我们,这种印象必然是随着不同的人、不同的情感和精神气质而千差万别。如果准确性是素描的终极目的,那么画家之间便不存在什么区别了。请想象一下有十个大画家画着同一个肖像,这十幅肖像都与原作相似,然而其中绝对不会在素描和色彩上产生两幅完全相同的画的。对于画家,特别是对于雕塑家来说,正是从这方面表现他们各异的倾向问题,否则我们就看不到米开朗琪罗、拉斐尔和列奥纳多·达·芬奇在画风上有如此大的区别了,也看不到保罗·委罗内塞在色彩上的特点,他的色彩同提香和鲁本斯的色彩是截然不同的。

幸好,这些大画家很少关心准确性。他们对待自然是极其任性的,例如,你要在米开朗琪罗的艺术中找出多少错误都可以:极其粗率的不确切、不适当地肿起的肌肉,此外是比例比应有的大得多……如果我把一位最伟大的艺术天才超逸于真实的壮举视为错误的话,我会感到羞愧的。

安格尔先生,也如上述杰出的艺术家们那样,他把从学校里获得的那些学院式知识撂在一边。他练就了一种在准确性方面令人可疑的、他所特有的素描画法,甚至在某种程度上是让人诧异的素描,但对于他却是别具特色的,是能表达他的观察力的,而且他使我们相信这种画法。

画家对于形式或色彩是否表现出特殊的爱好,这一点并不重要。最主要的是,他要以其特有的观点来看世界,并善于向我们表达他所获得的印象。只有具备了这种能力,他才能成为大师。所有着名的画家都具备这种才能,但是他们中没有一个人在再现自然物时是特别真实的,或是无可指责的准确的。

如果广大观众在这方面不十分清楚,而随声附和,说安格尔先生是位杰出的素描画家,从而完全否认了他在用色方面的才能,这也是错误的。我完全不想在安格尔先生身上发现我们某些画家(我说的是现代派画家,他们几乎是始终保持鲜艳的画稿)的那种天才。我仍然应当指出,他的画所具有的那种含蓄的色调,绝对不能作为他不善于用色的例证,而却应该与他的作品中另一些出色的优点联系起来。

正因为他的创作始终是独创地结合在一起的,安格尔先生的优越性就十分明显地表露出来了。这种优越性显示了他那惊人的毅力。他就以这种惊人的毅力追求着他所面临的目的,而且任何人任何力量都不能使他放弃这一目的。

他从未产生过一分钟的软弱和动摇。他不顾一切地冲上去,克服千重障碍,表现出他对艺术的敬重和膜拜,从而加强他作为一个崇高的艺术家的无限赤诚之心。

如果他的天赋不能超越那些只有超群出众的人物才有的禀赋,仅凭他那罕见的勤勉的毅力(这种毅力谁也不能摧折,虽然有许多人想借用这种力量,但仍然只属于他自己),这种铁的意志,这种不可动摇的信念,也许还不足以克服他面前出现的重重障碍。

我坚信,安格尔先生把艺术转向更真实地描绘自然之后,他推翻了达维特画派,也正是这一革命才给予写实主义以诞生的可能。现在这种写实主义使我们感到窒息了,不过事情总是这样,难道能把米开朗琪罗所造成的那一伙贝尔尼尼们都算作他的罪过吗?如果这样,对贝尔尼尼一伙以及称赞他的人来说,更加糟糕了!米开朗琪罗习惯地说:“我的风格一定会产生许多大笨蛋!”这就是为所有仿效者安排好的命运。至于那些有能力和有独创的人物,他们绝不应把自己的成绩归功于画派和画派中所宣扬的某种学说。没有一个大艺术家的实例可以说明,他们是沿着他老师的路子才得以成功的。

画派和传统可能创造出能工巧匠,但却不能产生卓有才能的画家。只有大自然才具有这种优越性,但遗憾的是,它却不向我们掀开它的秘密。大自然既不注意规则,又不顾及命令,间或也产生几个被它看中的人物,这些人后来便成为本时代的荣誉和佼佼者。

安格尔便是其中之一。

![中国当代艺术中心会是上海吗[图文] 中国当代艺术中心会是上海吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z1lb2thotsl.webp)

![红木市场市场需求下滑:价格指数继续下行[图文] 红木市场市场需求下滑:价格指数继续下行[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qrtrx5u0frp.webp)

![艺术品收藏:正确的选择很重要[图文] 艺术品收藏:正确的选择很重要[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zhymfnbeqiz.webp)

![笔墨酣畅气韵生[图文] 笔墨酣畅气韵生[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zvluet15fad.webp)

![2020年特别推荐艺术先锋人物:曾永松[图文] 2020年特别推荐艺术先锋人物:曾永松[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/szxlwc31tnm.webp)

![被忽视和误解的“十八描”[图文] 被忽视和误解的“十八描”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/atbwi3aqr1c.webp)

![从文物绘画等看古埃及餐桌上的贫富差距[图文] 从文物绘画等看古埃及餐桌上的贫富差距[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/2u1uvcnmsb1.webp)

![中国特有的独立创作形式:白描人物绘画[图文] 中国特有的独立创作形式:白描人物绘画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jrl3x4fqruu.webp)

![民间走来的一支笔:贺天健和他的山水画[图文] 民间走来的一支笔:贺天健和他的山水画[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0kon1pdp1ju.webp)

![陈洪:剪不断的三峡情缘[图文] 陈洪:剪不断的三峡情缘[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/iygjicpksst.webp)

![国粹苑黯然离场 凸显古玩城生存之痛[图文] 国粹苑黯然离场 凸显古玩城生存之痛[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vaonvtlrvj5.webp)

![韶华暗度梦回水乡:春拍陈逸飞佳作赏析[图文] 韶华暗度梦回水乡:春拍陈逸飞佳作赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/une1wtwj044.webp)

![不要把高雅红木文化弄得“低俗化”[图文] 不要把高雅红木文化弄得“低俗化”[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/sw0zilmlhqq.webp)

![2023年度书画焦点人物——张怀月[图文] 2023年度书画焦点人物——张怀月[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jnbngs2gx3s.webp)

![抗击疫情 协爱同行——著名画家朱明德作品赏析[图文] 抗击疫情 协爱同行——著名画家朱明德作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/23pmjmniuuh.webp)

![艺术品市场出现回暖迹象[图文] 艺术品市场出现回暖迹象[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/zupxypgr5k1.webp)

![展览结束后 艺术品都去了哪里[图文] 展览结束后 艺术品都去了哪里[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wzrmepgyii4.webp)

![花鸟情淋漓 丹青意天成[图文] 花鸟情淋漓 丹青意天成[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/wychfvvo4qr.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文] 海上雅集精品赏析:汪亚尘画作[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/cpaafkvdmfg.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家阮礼荣[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/r1mmkjdegx1.webp)

![丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文] 丝绸之路北方行·赵文元研究八[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/5r23mjylez2.webp)

![【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文] 【文脉华彩·罗建泉】时代颂歌|罗建泉国画艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/0dzx5sdzolt.webp)

![2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文] 2024全国两会书画焦点人物——画家李秀峰[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nrbjqpjha5x.webp)