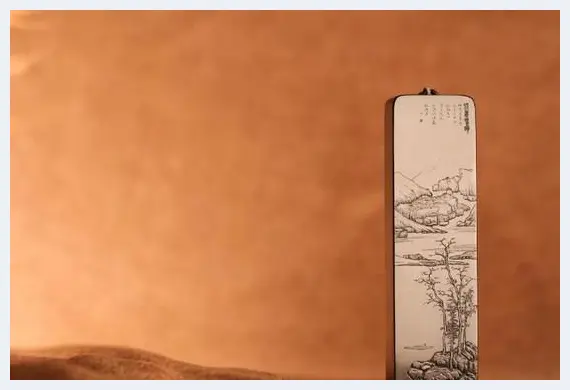

庞然,中国玉石雕刻大师,河南省工艺美术大师,高级工艺美术师。其从事玉艺以来,以刀(砣)代笔,躬耕不辍,探索书画艺术及佛教造像在玉石雕刻中的运用,尤其专擅各种字体的文字,书作笔意、结构、法度无不精妙。由字入画,展示了书画相携的文人画玉牌新风格, 不仅将诗、书、画、印一并糅合,应用到玉牌创作之中,还将笔墨意蕴完整还原到玉上,化玉为纸,文气淋漓,开拓了玉雕技与艺的延展。

玉雕创作市场的繁荣得益于各类新鲜血液的注入,以师书画转投玉艺的中国玉石雕刻大师庞然,由字入画,化玉为纸,展示了书画相携的文人画玉牌新风格。 玉雕创作市场的繁荣得益于各类新鲜血液的注入,以师书画转投玉艺的中国玉石雕刻大师庞然,由字入画,化玉为纸,展示了书画相携的文人画玉牌新风格。

玉雕文化艺术绵延流长,千百年来留下无数不可撼动的玉雕文化艺术遗产。不论是那些无名琢玉人士,还是名留青史的玉雕巨匠陆子冈,都为我等后生为之敬仰与学习。

浩瀚星河,随时间而就,放眼当代玉雕文化艺术,也谓“百花齐放”、“繁花一片”。在如此庞大的行业里,他们,有些人奇思妙想、天赋异禀;有些人尊古寻道、古意绵绵;有些人中西结合、古今结合别有一番韵味;也有一些人略失偏颇??

而我的经历和大部分玉雕创作者都不同,以书画的门径一点点管窥堂奥, 最后投身玉事。究其根本,也正得益于这样的“曲径通幽”,创作的思路自然迥异。于此,我并无绝大的野心,只想也只能做一点自己擅长的事情,这不仅仅是对自我的清醒认知,也是对艺术发自内心的敬畏,所以直到今天,我的定位依旧如初:以刀代笔,尝试在玉石上写就书画的可能性。

玉雕上是有书画的,古往今来一直保留下来的传统,不论题材、样式,或是技法也都层出不穷。但,于我而言,所想的书画或是笔墨、章法、意境亦或是砣、介质、章法、意境,若二者结合呢?

砣笔结合有没有可能性,这就是我从事玉雕的原动力,也是毕生为之努力的方向。现以一点小小的心得作为总结,于己梳理,于人分享。

笔墨玉上作画的“显学”

如果没有最初刻字的锻炼,我不可能琢磨出砣笔之间的转换以及融合。

早些年,得逢与恩师仵应汶合作的机会,在水晶上刻字,虽自认以书法为业,却依然深感难为。笔落于纸和砣琢于水晶,其间差别以千里计。长久适应,方掌握些许眉目,自此不敢妄为。何况水晶性脆,不及和田玉韧度好,稍不留心即能瞬时崩坏,前功尽弃。最后让自己稍感宽慰的是,两年半时间刻完了二万余字的《地藏菩萨本愿经》,随后又在水晶球上刻完了《般若波罗蜜多心经》。

书法即线条的艺术,而书法的线条中的学问自是博大精深,难以穷尽。书法的线,筋、骨、肉、皮同气连枝,起、承、转、合相互呼应,如果再和笔墨特质联系到一起,则变化万千。我深知笔墨之法的魅力,浓、淡、焦、干、湿,墨与纸的互动,在笔法之外,那是一个永远也探究不完的世界。

正是通过线条由纸到玉上的转换,我认清了笔墨之法在玉上实施的可能性。并且我也开始意识到,笔墨之法可能是玉雕技法的新开拓,因为它最直观可感。

因为有大量石刻、碑刻乃至于金文的存在,线条在硬质媒介上的大小、深浅、粗细、阴阳这些变化已然成为人们探索了千百年的奥理,它们所造就的魅力也因为有别于纸帖,为一部分人所痴迷。只是,这其中似乎缺少了墨色的变化。所以我在刻字的时候,除了在笔法上将轻、重、缓、急的笔端感受还原,还有意将阴刻的深浅、向背做了处理,光影流转之间,明暗对比出来的层次,让这些字呈现出一些类似于墨色变化的效果。字上获得认可之后,我才慢慢开始转入到对画意的雕琢。

对笔墨特征的模仿,寿山石的薄意一派是走在前列的, 因为寿山石石性偏软,刻刀足以游刃有余,所以多少能有以刀代笔的便利。而如果完全把寿山石的那一套转移到玉雕上,线条的走向则全然不对,经过无数次尝试,直到《墨葡萄图》完成,才彻底通晓了技法处理上的窍门。而到了《忽然见衡山— 读文征明画意》,才真正做到了从通晓理解到大面积运用。比如通过擦磨出的哑光效果模拟皴法和笔锋,通过琢洞深浅来凸显墨色层次,每一幅图中山石和林木的质感变化尤其具有典型性,笔墨的韵味顿出。而高山、高树的表现又运用了大量的直线,枝桠还出现了坑洼和断线,这些都是玉雕中极少运用的,属于笔墨体系的“语言”。

若说董其昌破坏了墨法,徐渭破坏了笔法,我的举动,似乎可能破坏了“刀法”,破了“刀法”而迎来了笔墨,不管对与否,至少也是一种况味与风格吧!

章法易被忽视的关键

因为笔墨和章法两者关系过于紧密,一般并不把两者分开来讲,但玉雕创作一路的工艺美术门类的确容易陷于重笔墨而忽视章法的境地。

笔墨是术,章法是道。运用之妙,存乎一心。先要有章法的意识,方才不能乱。

章法的训练同样开启自刻字时,即水晶球上刻《般若波罗蜜多心经》。在球体上刻字是一大考验,相较于平面,球体的块面、比例都会产生变化,时刻考虑弧度、规制,不断控制比例和结构,近乎折磨。而有了如此难得的经历,对于章法布局的思考却来得更为深刻,我后期作品《佛光普照》的创作完成,正是得益于此。

以《般若波罗蜜多心经套牌》为例,我一度想过大刀阔斧地发挥,但毕竟是如此严肃的题材,规整、中正的基本法度还是要谨守。所以,无论玉牌的正反,均遵循对称、齐整的原则,文字大小统一,上留天,下留地,连搭配的莲瓣纹饰也保持一致的规格。

与此同时,我又深知,章法也不可死守,尤其在玉上, 容易呆板。即使严谨如《般若波罗蜜多心经套牌》,题材不能发挥,但章法布局上的空间可供发挥的余地却是极大。于是,我选择了图文结合的方式,但纹饰又不至于喧宾夺主,起的是画龙点睛的作用。再就是将四块玉牌的字体进行区隔,分别以篆、隶、行、楷四种字体来进行创作。除了达到视觉上的改变,也是为了谙合智、悲、行、愿四大菩萨的标征。

书法刻字如此,延续到绘画上,考虑的就更多,画面中的各个元素都需要考虑主次、疏密、远近。如果是套牌,则又要考虑权衡两者之间的呼应关系。《荷鸟图》对牌的创作就是再明显不过的尝试。

《荷鸟图》对牌是我根据八大山人画作来雕琢的作品,布局基本延续了原作的风貌,却让整体风格显得更为凄凉,以硕大的荷叶来映衬小鸟的渺微。即便如此,这只站立在残荷枯枝上的小鸟,没有惊惧和畏缩,有的只是一脸不屑,白眼向天。凌厉苍劲,这是八大山人作品的精髓,所有章法都是为了营造这样的氛围。

意旨明确,诗、书、画、印的布局同样不能小觑。右上刻“八大山人写”,还原哭兮笑兮的签押处理,不用赘述。其下紧跟“三月十九日”变体符号,最后配白文“八大山人”印章结尾。这些都是八大山人画作中常见的签押,如此组合却近 乎于替画作作者讲述了一个故事:之所以哭笑不得是因为三月十九日国亡家破,我创作出的作品自然也就孤傲不群,充满寥落。并且,黑白两件作品表面上看似完全相同,实则我做了极其细微的处理,并不一致。无非想表明:国破家亡之后,即便 风景依旧,眼里看到的,心里感受的,却终究换了天地。

所有这些,都来自于布局的妙处。

意境探寻预设的存在

虽然笔墨、章法这些造就了意境,但正如王维在《山水论》中所说:“凡画山水,意在笔先”。意境是在雕琢之前就有预判的。

所谓意境,对于创作者自己而言,不过是将脑海中早已生成的诗意一点点实现的过程。于我个人而言,我似乎更偏爱生涩朴拙的文人画境界,那里面自有一种清洁高冷的气度令我沉迷。

谈及文人画,因为画面的清简畅意,总绕不开大家对于写意和留白的讨论,而我在玉雕中将留白和写意应用起来,显然并非为了一味表现造就出什么风格,一切旨在于,能否让意境展现得酣畅淋漓。比如我在创作《墨葡萄图》时,虽有写意主导,但很显然并不追求留白。原作萧萧而下的野葡藤,可谓将徐渭一生之潦倒的境遇、磅礴性情、泼墨技法与狂放思想,彻底曝露。我所追求的,就是把萧野洒脱的意境还原,甚至基于此还特意将玉面处理出一种随意、粗糙的质感,比原作中的泼墨 更为“泼墨”。

总结下来,为了意境,我对无和虚的审美追求远高于有和实。自古而今的玉雕作品中,太多人对精良的细工、完整的画 面、合乎比例的造型殚精竭虑,从来不思考拙的真趣、糙的美丽、虚的飘逸。我深信苏州有这样的高阶审美需求,因为这是诞生过瘦漏透皱、清奇古怪的美学土壤。

《渔舟唱晚》虚无的部分便极多,因为我很清楚,自己所想要传递的,就是神仙飘渺之意。

我取用的是“明四家”之一沈周的画意,篆刻“渔舟唱 晚”,以应其诗。写实有用的部分仅在于奇石、苍木,所占画面的篇幅却是极小。远山极远,以寥寥几笔,约略勾勒,似仙踪难觅。又模拟皴笔、点墨,浅雕江渚石滩,平江之上,立起迂回。而就在以为意尽之时,似枣核般轻描一叶扁舟,极约略,又极细微。舟中再坐一老翁,似昂首远望,以长木叩舷为声,以作歌节。谁言仙踪难觅?我自乘兴而来。

我想,结论必定清晰:无人不觉得,虚空简略的部分,才是这幅作品摄人心魄的部分。

再以《驴背吟诗图》说明。相较于《渔舟唱晚》的空,《驴背吟诗图》我甚至一再删减“用笔”。将远景完全省略,老翁和驴也是寥寥数笔,尤其是对驴的描绘,造型并不追求准确,以轻快的神气为表现重点。背景树枝、藤蔓则故意笔点零乱,营造秋色萧索之感。省略手法不仅没有让画面单调乏味,反而营造了一个空而不虚、意境深远的艺术空间,并且尤为重要的是,这符合徐渭个人的心境。作品成型之时,我反复观瞻,自认为还原了他本人的真意。

做到以上几点,书画风格的玉雕不难造就出耐人寻味的艺术效果,但为了更好地表现画意,还需要更加尽善尽美,于 是,一些细节也便不得不注意。比如我一般都会对玉牌做放大高度、减小宽度的处理,这样看起来更接近书画中卷轴、条幅 的比例。有时还会特意加大厚度,让其在把玩、欣赏的同时,也增添些镇纸的实际用途。至于偏爱青玉、墨玉之类的原料,就更是出于增强视觉效果的需要。一种风格的诞生,并无他 法,需要无时无刻、无处不在的用心,无论从继承还是发扬的角度来看,我只是刚刚开始而已。