写木雕的古文目录

有哪些古文中记载了木雕的起始?

木雕神技文言文翻译

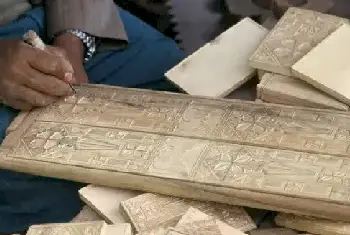

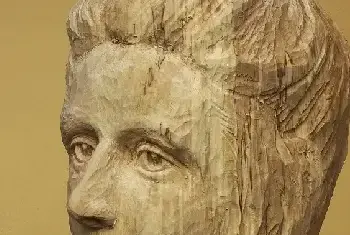

自古以来就广泛应用于建筑、家具、工艺品等领域。古代木雕艺术不仅体现了技法的精湛,还体现了文化、历史、民俗等方面的深刻内涵。

在古代,木雕主要用于建筑和家具。在宫殿、寺院、宅邸等场所,木雕装饰常常被运用在柱子、屏风、门窗等上,使这些建筑显得更加华丽、富丽堂皇。在寻常百姓家,木雕家具是家庭生活的重要组成部分。从简单的凳子、茶几,到复杂的床榻、橱柜,古代木雕家具造型优美,线条流畅,不仅实用性强,而且艺术价值也很高。

古代木雕艺术的技法也非常精湛,刀法、雕法、刨法、磨法等方面都有自己独特的技艺。其中最重要的是刀法,古代木雕师多使用青钢刀、铜刀、铁刀等刀具,手法熟练,经验丰富,刀刃锐利,雕刻出的作品线条流畅,纹理清晰,造型生动作为。

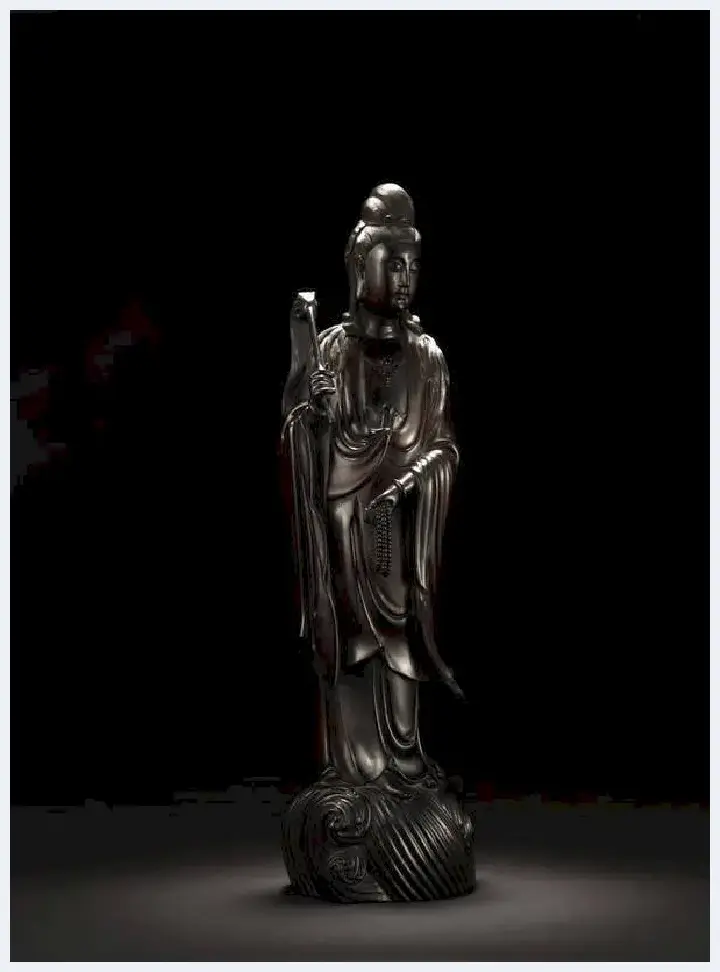

除了精湛的技法外,古代木雕艺术还蕴含着丰富的文化内涵。在古代,木雕作品不仅仅是装饰品,也是文化的传承和表现之一。例如,在寺庙作为佛教信仰的表现使用木雕佛像,而在民间则经常被用来表现历史、神话、传说等故事。

也就是说,古代木雕艺术是非常珍贵的文化遗产,不仅仅是一种技艺,更是文化、历史、民俗的体现。如今,时代虽然变了,但木雕艺术依然受到人们的喜爱和尊重,并在不断发展和创新,展现出不同的魅力和价值。

有哪些古文中记载了木雕的起始?

你好,关于你遇到的问题,我很乐意为你提供帮助,我以前也遇到过哦,以下是我个人的看法,希望能帮助到你如果有错误,还请原谅!是。

商人白有功在泺口河上,见一人荷竹垵,牵巨大二。

在簏,木制的美人,高尺多,用手转动眼睛,艳妆诞生了。

又用小衣服套上狗身,跨上了座。

叱犬放下,飞奔而去。

美人起后,学马作诸剧③,镫为腹藏,腰为尾赘,跪拜立,灵变无讹。

又作昭君出塞:一勿取木雕儿,插雉尾,披羊裘,跨犬从之。

昭君频频回首,羊茹扬鞭追赶,真如生者。

本文运用白描手法,着重刻画了木雕的肖像和动作。

因写木雕令人眼花缭乱,艳如生,美人起,学马作诸剧……灵变没有口音。

昭君频频回顾,羊裘儿扬鞭追逐等,生动地表现了“木雕神技”的神奇。

①< 1 >< 2 >< 3 >< 4 >< 5 >< 6 >大声训斥< 7 >结束,< 8 >错误的< 9 >②B③④非常感谢您耐心的观看。如果有帮助的话请采纳。谢谢。

木雕神技文言文翻译

《木雕神技》是蒲松龄写的文言文,下面是这篇文言文的翻译。

商人白有功言[1]:泺口[2]河上,人荷[3]竹荷[4],见牵巨犬二。

[5]于于于[6]木雕美人,高尺余[7],手目回转,艳艳如生。

又用小工具[8]和[9]套上狗的身体,跨坐在座位上。

安置已了[10],叱[11]犬疾驰。

美人起之后,学马作诸剧[12],镫藏腹,腰附尾赘,跪起立,学灵不变[13]。

又作昭君出塞,别[14]取一木雕儿,插雉尾,披羊裘,跨犬从之。

昭君频频回首,羊裘儿扬鞭追赶,真如生[15]者。

译文

商人白有功在泺口河看到一个人背着一个竹编箱子,牵着两条大狗。

从篮子里取出的木雕美人有尺多高,她的手和眼睛都在动,像活的一样。

另外,用锦缎做成的马鞍挂在狗的身上,让狗坐在上面。

布置好后,他大声呵斥狗,然后迅速奔跑。

美女自己站起来,松开缰绳,表演各种马戏动作,abemia藏在(狗的)腹部下,向后弯腰在(狗的)屁股上,(狗的)叩头站在(狗的)上,灵活变化丝毫没有错误没有。

为了让昭君出来,他拿出另一件木雕,刺了一只野鸡的尾巴,穿上用羊皮做的裘衣,骑着狗跟在后面。

昭君频频回头,羊裘衣扬鞭追赶,真如活着。

注释。

[1]言:说。

[2]岸口:地名。

[3]担子:肩上扛着。

[4]竹篾(lu):竹篾编的圆形容器。

可译为“不”。

[5]是:因为。

[6]取出:取出。

[7]余:有馀。

[8] (n ji):鞍,鞯别名鞍韂,马鞍孩子和马鞍垫下的东西。

[9]被覆盖。

[10]已经:通"是"是。

[11]斥:大声斥责。

[12]解马。松开缰绳,做出各种各样的动作。

[13]讹。

[14]别:别。

[15]生:活着。

来分析。

本文采用白描的描写手法,描写的重点是木雕的肖像和动作。

文章的几个句子表现了木雕"神":是的。

1"手眼轮转,美妆如生"

2"昭君频频回首,羊茹扬鞭追赶,真如生者。

"

3"美人起后,学马作诸剧,镫藏腹,腰尾赘,跪拜立,灵变无讹。

"

作者简介。

蒲松龄(1640-1715)字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士,世称聊斋先生,自称异史氏,山东省淄博市淄川区洪山镇蒲家庄人。

他出生在一个没落的中小地主兼商人家庭。

19岁参加童子试,通过了县、府、道三项考试,从此名扬天下。

我要成为博士的弟子。

之后又不断尝试,直到71岁才成岁贡生。

由于生活所迫,他除应同邑人宝应县知县孙蕙之请担任几年幕宾外,主要在本县西铺村毕际友家做塾师,笔耕不第,历时近40年,1709年谢幕回家。

1715年1月病逝,享年76岁。

创作了著名文言文短篇小说集《聊斋志异》。