马衡·简介:

马衡(1881~1955),浙江鄞县人,字叔平,别署无咎、凡将斋。西泠印社第二任社长,金石考古学家、书法篆刻家。早年在南洋公学读书,曾学习经史、金石诸学。精于汉魏石经,注重文献研究与实地考察。中国金石学家,考古学家,书法篆刻家。南洋公学肄业。曾任北京大学研究所国学门考古学研究室主任、故宫博物院院长。1952年任北京文物整理委员会主任委员。主持过燕下都遗址的发掘,对中国考古学由金石考证向田野发掘过渡有促进之功,被誉为中国近代考古学的前驱。

1922年被聘为北京大学研究所国学门考古研究室主任兼导师,同时在清华大学、北京师范大学、北京女子师范大学兼课。早年曾任北京大学研究所国学门考古学研究室主任。1924年11月受聘于“清室善后委员会”,参加点查清宫物品工作。1925年10月故宫博物院成立后,曾兼任临时理事会理事、古物馆副馆长,1926年12月任故宫博物院维持会常务委员。1928年6月南京政府接管故宫博物院时,曾受接管代表易培基的委派,参与接管故宫博物院的工作。

1929年后,任故宫博物院理事会理事兼古物馆副馆长,1933年7月任故宫博物院代理院长,1934年4月任故宫博物院院长。抗战期间,他主持故宫博物院西迁文物的维护工作。抗战胜利后,主持故宫博物院复员与西迁文物东归南京的工作。北平解放前夕,为确保故宫建筑与文物的安全,他坚守院长岗位,并与社会名流呼吁国民党当局避免战火,保护北平文化古城。北平解放后继续留任故宫博物院院长。1952年,调任北京文物整理委员会主任委员。1955年3月在北京病逝,终年74岁。

1948年底,平津战役打响,南京国民政府频频来函来电,催令马衡启程南下和挑选故宫北平本院(故宫博物院南京分院于1937年成立,专门负责保存和管理1933年开始南迁的文物)珍品文物运往台湾。然而,年近古稀的马衡从人民意愿和保护文物的角度出发,接受中国共产党的邀请,决心留在北平等待解放,并努力使南京方面抢运故宫北平本院珍品文物的计划落空。

决不南来

1948年秋,南京国民政府自感东北不保,平津也岌岌可危,于是抛出了“抢救”平津学术教育界知名人士计划,企图裹挟北平的着名专家学者南迁。被列入“抢救”名单的有四类人员,包括各大学及文化单位首长、与政府有接触的文化界人士、中央研究院院士和在学术界有地位的学者。既是文化单位首长又是知名学者的故宫博物院院长马衡,自然也在“抢救”之列。12月上旬,平津战役刚打响,国民党青年部部长陈雪屏就急匆匆地飞抵北平,游说“抢救”对象尽快南下,教育部也允诺派飞机前来接运。

在南京国民政府的努力下,北京大学校长胡适、清华大学校长梅贻琦、北平图书馆馆长袁同礼、北平研究院院长李书华等人匆匆南下,然而,更多的文化教育界人士却选择了留在北平等待解放。年近古稀的马衡也是“应走”而未走的一位,他不想走,因为他要留下保护故宫、看守国宝。

辽沈战役期间,国民党军队在东北的败局已定,北平的国民政府军政界人心惶惶,而马衡却镇定自若地推进各项业务工作。1948年11月9日,他主持召开了故宫复员后的第五次院务会,讨论决定了一系列重大事项,如清除院内历年存积秽土,修正出组与开放规则,把长春宫等处保留原状,辟为陈列室,增辟瓷器、玉器陈列室及敕谕专室,修复文渊阁,继续交涉收回大高殿、皇史等。

平津战役打响后,国民政府多次来电催促马衡“应变南迁”,均为马衡托词婉拒。1948年12月17日,国民政府教育部政务次长、故宫博物院理事会秘书杭立武发来专电催促马衡南下。马衡委托即将南下的梅贻琦代转不能南下之意。1949年1月13日晚,儿媳妇林裴宇(次子马彦祥之妻)从南京打来电话,转达了国民政府外交部长兼故宫博物院理事王世杰敦促马衡南飞之意,马衡当即回绝说“决不南来”。1月14日,马衡致函杭立武,以身体有恙、不宜乘机为由婉拒了他的邀请。他在信中说:“弟于十一月间患动脉紧缩症,卧床两周。得尊电促弟南飞,实难从命。因电复当遵照理事会决议办理,许邀鉴谅。嗣贱恙渐痊而北平战起,承中央派机来接,而医生诫勿乘机。只得谨遵医嘱,暂不离平。”同时,他也请杭立武向王世杰等人代转不能南来的“苦衷”。

马衡似乎早有成竹在胸,对南下之举无动于衷。1948年12月21日,教育部派来专机两架,可以搭乘60余人,马衡早于12月19日就知悉此事,但他没有走。1949年1月7日,国民政府再次派来两架专机,同样可以搭载60余人,马衡还是没走。1月11日,马衡在获悉教育部专机不再来平,但可以免费搭飞机至青岛转南京时,仍然没有一丝一毫要走的意思。

马衡看见傅斯年等人仍然心存幻想、为即将覆灭的南京国民政府而想方设法“抢救人才”时,不无感叹地说:“心劳日拙,何苦何苦!”当在国民党上海市卫生局工作的三女儿马晶来电劝他南行时,马衡骂她是“妇女之见”。北平围城后,故宫博物院文献馆新来的编纂见局势紧张,向马衡请求调故宫博物院南京分院工作,为马衡所拒,但此人竟不辞而别乘飞机走了。马衡知道此事后,骂道:“这种人,没出息。”

马衡以实际行动,诠释了自己对时局变迁的领悟及其做出的选择。

余负典守之责

北平围城期间,为了保护故宫的安全,城里城外都在竭尽全力。1949年1月16日,中共中央军委就保护北平文化古城问题指示平津战役总前委,要求:“此次攻城,必须做出计划,力求避免破坏故宫、大学及其他着名而有重大价值的文化古迹。你们务必使各纵队首长明了,并确守这一点。”北平城内,马衡不顾年老体弱,拖着病躯,为保护故宫文物向国民党北平军政当局奔走呼吁,劳心劳力,一刻也不得安歇。

1948年12月13日,傅作义宣布“倚城野战”开始后,华北“剿总”搬进了中南海,北海、太庙、景山也都驻满了军队。12月24日,国民党联合勤务总司令部第五补给区奉命在故宫午门门洞堆沙包储存美援军械,只留出正中一门及右掖门供出入。为了保护故宫、景山等处的安全,马衡数度亲自或托人与华北“剿总”督察总监楚溪春交涉,希望撤出景山驻军和午门军械。12月22日,楚溪春答应说:“故宫、太庙不驻兵,景山仅作望哨,已命令现驻景山部队矣。”12月25日,马衡致函楚溪春,请求将“景山所驻交警队移防,以免日后误会兹深”。12月27日,马衡再次打电话给楚溪春请求撤出驻军,楚氏回答说:“已令警备司令部迫令迁移。”尽管马衡不厌其烦地多次交涉,楚溪春也一再允诺要撤出驻军,然而,国民党军队始终不愿撤出北海、太庙等文化重地。

1949年1月6日,第五补给区将数万发炮弹存放在太庙的殿堂里。马衡闻讯大吃一惊,心想这些炮弹假若被击中,紫禁城及其文物珍宝将毁于一旦。马衡在连日奔波之后本已心力交瘁,再受这等刺激,终致心脏病又犯了。马衡强忍病痛,带着故宫博物院办公处主任朱家濂去见华北“剿总”副秘书长焦实斋,恳请他在向傅作义汇报时说明在太庙存储弹药的危险性。次日,马衡又就此事打电话给焦实斋,焦实斋回答说:“太庙事已难挽回,其危险性并不大。”马衡对焦实斋的答复并不满意,只要太庙里的弹药一刻不撤出,紫禁城就有危险,他就一定要为此事奔走不停。1月12日,傅作义在中南海宴请北平的文化名人。马衡应邀参加,在座的有吕复、何思源、袁敦礼、杨振声、周炳琳、陈振汉、朱光潜、王捷三、冀朝鼎、焦实斋等人。饭后,马衡即以太庙事责问傅作义。傅作义回答说:“此事曾再三研究,其中导火线皆经取出,决无危险。”在座诸人议论纷纷,均认为在太庙存储弹药欠妥,傅作义答应再考虑考虑。1月14日,马衡又一次打电话给焦实斋,要求尽快运走太庙里的弹药,同样是毫无结果。1949年1月10日,原北平市市长何思源回到北平,冒死公开倡议和平,主张派代表出城与解放军接洽。在何思源的倡导下,北平的和平气氛愈来愈浓厚。马衡为保护故宫而奔走之举,为广大市民所知晓和称誉,成为和平代表的热门人选,媒体一度谣传他已与梁秋水、冯友兰、陆志韦、汤用彤等当选为和平使者。马衡自己也愿意出城与解放军接洽。1月13日,北平历史博物馆馆长韩寿萱来拜访马衡,商量保护历史文物的事情。马衡当即表示“余负典守之责,愿任正面交涉”,并出于安全的考虑,请韩寿萱置身事外。马衡担心故宫国宝遭受兵燹,简直把何思源视若救星,迫切希望他搞好和平运动。他频频出入何思源的家门,探听和平运动的消息。1月16日,马衡再次拜会何思源,当得知何思源即将出城与解放军接洽时,立即请他代向解放军请求避免向北平中心地区开炮。马衡虽然没有被推举为和平使者,但他密切关注着和平代表出城接洽的情况。1月18日,马衡在日记中写道:“今日和平使者于三时出城访叶剑英。仙槎(即何思源)力疾参加。同行者有吕复、康同璧等十人。”次日,和平代表回城,对外宣称“和平前途甚有希望”,此外没有发表具体细节。马衡抱怨说:“北平之和平使者如何谈判,皆严守秘密,不知葫芦中卖甚药也。”1月22日,傅作义在春藕斋召集北平各机关领导开会,宣读了“北平和平协议”十四条。马衡以故宫博物院院长的身份出席了会议,当听到双方从今日起开始休战,城内部队开始移驻城外进行整编时,他那颗悬着的心终于落了地。

受嘱托保护国宝

1948年秋,中国人民解放军发动的辽沈战役行将解放东北全境,全国战局将发生根本变化。时任故宫博物院理事长的翁文灏、理事王世杰、朱家骅、杭立武、傅斯年、李济、徐森玉等在南京开会,决定将存放在南京的故宫南迁文物运往台湾,同时函电在北平的马衡,嘱其选择故宫博物院北平本院的精华文物编制一份名单并配以详细说明,准备装箱分批空运南京,与南迁文物一同迁往台湾。平津战役打响后,行政院又多次来电催促,要求马衡南飞,并将精品文物迅速装箱南运。1948年12月,南京方面开始挑选故宫南迁珍品文物运往台湾。12月22日、1949年1月6日和1月29日,先后3批,共装运2972箱、238951件故宫南迁文物去台湾。然而,故宫北平本院的文物却一箱也没有运出。马衡是极力反对将故宫文物迁往台湾的。马衡的学生兼下属庄严奉命押运第一批文物从南京运往台湾,马衡知悉后立即致函庄严,声称如果庄严要护送文物去台湾,他不惜与庄严断绝20多年的师生之情。对于千里之外的文物迁运工作,马衡想阻止却力不能及,只能焦急地关注着迁运工作的进展,通过私人交情为保护国宝做些力所能及的事。1949年1月14日,他写信给杭立武,希望他能及时晒晾运输过程中被雨淋湿的21箱书画,希望第三批之后不再续运故宫文物。马衡对于北平本院的文物迁运工作采取消极拖延的态度,致使文物迁运一拖再拖,最终没有成行。马衡在接到行政院的通知后,召开了院务会议,出席者有秘书赵儒珍、总务张庭济、图书馆馆长袁同礼,以及朱家、单世魁、张德泽等。马衡在会上宣读了行政院的指令,强调说:“好像行政院意在古物......先把精品选出来,造清册,交总务处报院,这个工作要求快。至于包装,一定要细致谨慎,古物馆的藏品都很娇嫩,你们都是有经验的,只要求稳重妥当,要保证不损坏,不要求快,记住,不要求快!”会后,故宫的同仁们先编写选择装运的文物珍品目录,后进行装箱的准备工作。马衡将文物珍品目录报南京行政院审定,但对文物的装箱工作只是一再告诫有关人员“不要慌,不要求快”,从不催问装箱的进展情况。围城期间,马衡在职工警联谊会和高级员工的支持与配合下,将故宫对外出入的通道全部关闭,严禁通行,致使选装精品文物箱件无法运出。当时,行政院督催装运古物的公函如雪片一般飞来,马衡一概答以“机场不安全,暂不能运出”。其时,解放军已入关,北平已是一座孤城。为方便飞机在城内起飞降落,华北“剿总”命令拆卸东西长安街牌楼,计划用长安街的路面作跑道。然而,这个计划尚未实施,北平已和平解放了,故宫文物一箱也未运出。当马衡为保护故宫文物、消极抵制南迁时,即将南飞的图书馆馆长袁同礼,不明就里,还打算与第一批古物一起走。在南飞之前,他特意打电话给马衡,强调第一批装箱文物如果赶得上就一起走。马衡回答说:“第一批装不完,你先走吧,当然还要另派专人押运古物。”马衡对实行内战、独裁和卖国政策的国民政府失望至极,他对幼子马文冲说:“抗战胜利,失地收复,中国一跃而为世界五强之一,正是中华民族百年难遇的复兴良机,然而国民党没有为国为民抓住这一机运,从接收到内战,其所作所为,无一着不是违背民意,徒逞私心,因而未及四年,就把国家拖到绝境。”就在此时,中国共产党通过关系联系上马衡,请他保护好故宫文物。1948年秋,中共中央华北局城工部致函时任民盟中央委员并参加民盟北方区委和北平市支部工作的刘清扬,请她开列一份平、津地区可以联系的进步人士名单。刘清扬遵嘱办理,开列了一分长达五页纸的名单,其中就有马衡。刘清扬在信中写道:“故宫博物馆的马衡院长,要马院长能安定地保护那些古物不受损失,最好由马彦祥同志给他令尊去封信,定然可以发生效力。”马彦祥是马衡的次子,时任华北人民政府教育部戏剧音乐工作委员会主任委员兼石家庄戏剧音乐工作委员会主任。马衡在与马彦祥的联系中了解到了中国共产党保护文物的政策,于是决定留下来服务新中国。北平围城期间,马衡在会上对工作人员说:“共产党是爱护文物的,是解放北平。共产党的政策是惩办坏人,我们没事,大家要安心工作。我本人决不离开北平,和大家在一起,保护故宫的安全。”与马衡一样消极抵制南迁的还有朱家、李鸿庆、杨宗荣、汤有恩等人。他们先把文物编目报上去,然后借口说正在准备,观望拖延。北平和平解放后,朱家问马衡:“是不是本意就不打算空运古物?”马衡微笑着说:“我们彼此会心不远吧。”后来,马衡告诉朱家:“我的儿子马彦祥在解放区,早就设法联系过我。所以我决定不走,并且尽可能使空运古物不成事实。”朱家也告诉马衡说:“我早就接到一封从本市兴隆街发来的信,拆开才知道是中共城工部(应为中共中央华北局城工部--笔者注)的信,大意是命我坚守岗位,保护文物。”二人真可谓是同道同途却不“相识”,大家都为抵制文物南迁而暗中使力。但朱家也承认,如果不是马衡院长带头拖延,他们这些做具体工作的人无论怎么努力也无济于事。1949年3月6日,北平市军管会正式接管故宫,马衡仍任故宫博物院院长,全体员工原职留任。这一天,故宫新生了,马衡的生命也注入了新的活力。历史已经证明并将继续证明,马衡的选择是正确的!马衡视文物为至宝,毕生致力于图书、文物的搜购工作,花钱从不吝惜,收集的图书、文物、书画、碑帖等,堆放了足有四大间屋子。马衡对他的子女说:“这类文物我是绝对不舍得变卖的,也不准备传给子女后代。传给你们,发挥不了它应有的作用,对你们没有用处。这是祖国的文化遗产,应当归于国家保存,才能起到它最大效用。”1955年,马衡去世。子女遵嘱将其所遗数十万言文稿及历年所藏文物1.4万余件(册)悉数无偿地捐给了国家,捐给了与他生命联结在一起的故宫博物院。

他毕生致力于金石学的研究,上承清代乾嘉学派的训诂考据传统,又注重对文物发掘考古的现场考察,主持过燕下都遗址的发掘,对中国考古学由金石考证向田野发掘过渡有促进之功,遂使其学术水平领先于时代,被誉为“中国近代考古学的前驱”。主要着作有《中国金石学概要》、《凡将斋金石丛稿》等。

马衡先生一生致力于金石考古研究,锲而不舍,许多研究结论至今被国内外金石考古学界视为定识,声誉久享。在书法、治印方面亦有所长,翰墨,篆、隶、行、草皆能,作品具商周金文遗韵,书风古雅,自然天成,将笔墨与篆刻相结合,深得碑刻之法度,形成个人书法之独特风格,在四海之内享有盛名。西泠印社草创时期,他已列名社籍,时年三十岁。编有《汉石经集存》、《凡将斋印存》等,着《凡将斋金石论丛》等。马衡先生以他卓越的学术和艺术成就,受到当时艺林学子的普遍敬重。因此,虽然远在北京工作,但众望所归。

1927年,吴昌硕先生逝世后,被推选为西泠印社第二任社长,“遥领社职”,对抗战胜利后西泠印社活动的恢复和发展,起了很大作用。马衡先生在1952年将自己收藏的大量甲骨、碑帖等文物捐献故宫博物院。他去世后,其家属又遵嘱将家藏金石拓本九千余件悉数捐给故宫博物院。

3书法造诣

叔平先生以精究金石六书,长于篆法,故余事治印,整饬渊雅,直追周秦两汉,深于法度,继吴昌硕后被推为西泠印社社长。一九四四年尝为《说文月刊》第四卷撰《谈刻印》一文,文长九千余字,无从古代玺印之名称、形制、钮式、文字与章法、材质与刻铸、阴阳文之别、施用之方法等七方面详加介绍,以明发展之迹,继举治印宜予临写之金石拓本、参考之书,与古玺印谱,俾便研习。

文中于书法与刀法关系有所申述,曾云:『近数十年来,刻印家往往只讲刀法。能知用刀,即自以为尽刻印之能事。不知印之所以为印,重在印文。一印之中,少或二三字,多或十余字,字体之抉择,行款之分配,章法之布置,在未写出以前,先得成竹于胸中,然后落墨奏刀,乃不失为理想中之印。』“盖刀法者,所以传其所书之文,使其神采不失。”“若徒逞刀法,不讲书法,其不自知者,非陋即妄。知而故作狡猞者,是为欺人也。”对刀法与篆法之轻重,文中论之云:“刀法为一种技术,今谓之手艺。习之数月,可臻娴熟。研究篆体,学习篆书,则关于学术,古请之小学,今谓之文字学,穷年累月,不能尽其奥藏,其难易岂可以同日语哉?”又曰:“刻印家欲知印之源流沿革,形式、文字之变迁,应先研究古印,自属当然之事。即以文字源流而言,不但古印应研究,即一切金石文字,也在研究之列。故金石家不必为刻印家,而刻印家必出于金石家,此所以刻印家往往被称为金石家也。”

类此诸论,皆示人以正轨,与时俗之谈印艺者有霄壤之判。对《说文》所无之字,叔平先生不主张滥用假借,以为《说文》未收之字,见于汉印者正复不少。盖‘摹印‘‘缪篆’,本自为体,其体在篆隶之间。隶书所有之字,皆可入印”。对人名印,主张气“宗周钟”铭文成扇

皆应名从主人,依隶楷所从偏旁,而以缪篆之体写之。但以之写作小篆或古文,终嫌未安。”治印者遵此篆之,不妄不拘矣。

叔平先生生前曾有《凡将斋印存》之辑;殁后,其子太龙收集零存,又成《锐庐印稿》,后者多抗战时入蜀之作。—九—二年,丁仁《咏西泠印社同人诗》(集《论印绝句》)中有一首咏及叔平先生,诗云:“画品书评一舫多(倪印元),封泥署纸尽摩挲(沈心)。珍藏谁似西园癖(杨复吉),赖有当年马伏波(陈鲈)。”叔平先生富收藏,故句多及之。马伏波即东汉之马援,颇知印,曾有正郡国印章之议,以之此拟,可谓吻合无间矣。其子太龙,亦擅篆刻。

4评价

马叔平书法:不朴不华是谓真

民国时期在北京活跃的一批文人学者中,我时常觉得姓“马”的都很厉害,像峰县马寅初、会借马一浮、余杭马叙伦以及郸县马幼渔、马叔平等等,都是响当当的超一流学者。但山于姓“马”的名人特别多,我又时常被搞得“头晕”,他们中有的是同乡.被誉为“浙东三马”。有的是兄弟,被称为“北大二马’或“一门五马’,如果你不熟悉的话,则很难颐清他们之间的关系。凑巧的是,“马”姓名流们似乎多半都出自浙省。难怪,当时北京的学界就把这批文人教授戏称为“浙江群马’。

在“群马”‘扣最引人注目的大概要算是“鄞县五马”了.“五马”中以二哥马裕藻(幼渔)为首,携四弟马衡《叔平)、五弟马鉴(季明)、七弟马准(太玄)、九弟马廉(隅卿),兄弟五人都种在北大、燕大等高等学府任教,一门俊彦,故又有“五马行空”之美称。

这里暂且只说一个马叔平。作为北大史学或国学教授的马衡(叔平),或许一般的读者还比较陌生。但他后来所任的两个职务,说起来我们从事书画的朋友就非常熟悉了:一是西泠印社的第二任社长:二是故宫博物院的院长。山于马叔平先生长期致力于金石学的研究,继承了清代乾嘉学派的考据传统,不仅学识渊博,并精于文物考证鉴别,能诗词书画,且尤以治印着称。早在西泠印社初创时期,他就已名列社籍,而当一九二七年首任社长吴昌硕先生逝世后,马叔平先生以他卓越的学术成就和艺术水准,众望所归,被推举为西泠印社第二任社长。虽然他主要在北京工作,但“遥领社职’二十多年,直至一九五五年逝世。至于故宫博物院院长一职,来龙去脉是:马叔平先生在北大时,因当时考古学刚刚兴起,在蔡元培的支持下,北大就专门设立了考古学研究室,后又成立了考古学会,均由马叔平先生领衔主持并担任学会主席。所以,当一九二五年故宫博物院成立时.马叔平先生已是国内享有盛名的金石学家,他当选为理事兼古物馆副馆长,且参与了博物院的筹建以及文物的清点、整理等大量工作。一九三四年他又正式任故宫博物院院长,在抗战爆发后,为了确保我国的大量珍稀文物免遭兵之灾,他主持了故宫珍品的南迁西运,历尽艰辛,幸保古物无损,可谓功绩卓着。书法屋中国书法学习网。在学术上,马叔平先生以金石、考古称名于世.代表着作有《中国金石学概要》、《凡将斋金石丛稿》、《石鼓为秦刻石考》等,其中《中国金石学概要》,被誉为是中国传统金石学的集大成者。郭沫若称他“继承了清代乾嘉学派的朴学传统,而又锐意采用科学方法,使中国金石博古之学趋于近代化”。而在书法篆刻上,马叔平先生也一样有着极高的声誉。在北大任教时,除了讲授“金石学”之外,还受蔡元培校长委托,他和沈尹默一起主持成立了北京大学书法研究会,指导学生书法,并撰写一些书法理论和赏析的普及文章。马叔平先生精研六书,对青铜器、汉魏石经、石鼓文等文字都了然于胸。在书法上,他几乎是篆、隶、真、行、草的全才,我看过几页他的行书诗简和楷书对联,与沈尹默的路数也稍接近,属“二王’、智永的风格,章法平匀,线条灵动自然,儒雅而有书卷味。当然,作为一名金石大家来说,他更精于篆书,同道故友如王国维、钱玄同、刘半农纪念碑上的碑额篆字,皆出自马氏手笔。如图的一幅篆书联:“执吾执射唯所好,不朴不华是谓真”,气息古雅,线条工稳,风格上倒也恰好属于“不朴不华”。难怪周作人一篇回忆马叔平的文章赞其待人很是谦恭,人如其名,“既衡且平”,因此,在圈子中他有很好的人缘。除了书法外,马叔平先生同样还精于篆刻。不过相对而言,他治印倒真是大金石家事雕虫艺,举重若轻,游刃有余。他的印章,总体风格整伤渊雅,含蓄古朴,法度谨严.直追周秦两汉。再说作为金石学家,马叔平先生对文字的讲究远甚于刀法的计较,他曾在一文中写道:“若徒逞刀法,不讲书法,其不自知者,非陋即妄。知而故作狡绘者,是为欺人也。”因此,他认为“徒恃其运斤之力,以攻方寸之石”.这样的印章,肯定是“剑拔弩张,狰狞可怖,毫无美感可言”的。

马叔平先生送友篆书联苗银镇纸

马叔平先生爱好金石考古之学,喜欢赏玩碑版书画,全出于个人的兴趣。他十九岁时与弟弟马鉴经县试、府试。院试考取了秀才,后可能受新思潮的影响吧,兄弟俩放弃了第二年乡试的机会,转而来上海考人了大M吸收西学的新式高等教育学堂南洋公学。后因父亲与上海的“五金大王’叶澄衷交好.故马叔平被叶氏看中.娶了叶家二小姐叶薇卿,成了叶家之“东床”。所以结婚后,马叔平一直住在上海的洋房里过着非常优裕的生活。在叶氏的公司里兼个故事职位.即便不用上班,也可每年享用六千银洋的薪水。所以。在上海的多年里,马叔平既无意于商海.也不溺卜酒色,闲来只是沉湎于经史研习,终日与碑拓善本为伍。他兴趣广泛.能诗文书画,善昆曲、骑术等,地处江湾的“叶家花园’,就是他与妻舅们游园骑马的私家园子。当年.二哥马裕藻任北京大学国文系主任,网罗人才.召四弟马叔平人北大做国文系讲师。其时,北大还不知道他于金石学上的深厚造诣,看他骑术不错.就让他兼任体育老师,专门教学生骑马哩。爱好学问的马叔平.放弃钟鸣勃食的奢华生活,去当月薪一百二十银洋的北大教授,在他妻子、叶家二小姐的眼里,简直不可理喻。难怪妻子时常揶揄他说:“又不是什么银行行长.你这破教授有什么可当的?”令人苦笑的是,教授之前,居然还加个“破’字。

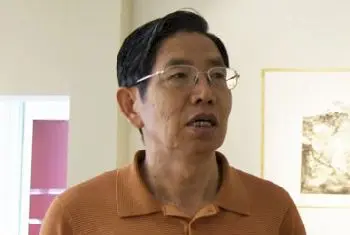

马衡·相册

马衡·画像·照片

![[辽宁] 鲁迅美术学院 艺术类院校名录 [辽宁] 鲁迅美术学院 艺术类院校名录](/file/imga/small17204036232733221720403719.jpg)