最近一段时间,花鸟画正引发越来越多的关注:宋徽宗领衔、近百位名家助阵的花鸟画“超级大展”——“百花呈瑞”历代花鸟画迎春特展正热展于南京博物院;苏州博物馆迎来“群芳竞秀”明清花鸟主题特展;2021年也是开创“大写意花鸟”画风的明代书画家徐渭诞辰500周年,不少纪念活动正在展开。

中国古代绘画中,花鸟画历来是最为雅俗共赏的门类。它们的美,不仅在画幅之间,更在于其间需要凝神静气才能发现的“生”与“活”。

传统中国画有三大主题:人物、山水、花鸟。人物画重在“成人伦、助教化”,有记录人类文明发展的社会功用;山水画之独立,在于出世的超脱与自然的合一,它既有山河岁月的历史感,又有天地洪荒的永恒。相比之下,花鸟画更多的是对现世生命的关注,寄托了无尽的情感、关爱和愿望,画家通过一花一鸟一世界来凝结生命的光彩,讴歌生命的温度与浪漫,追逐对自由的向往。

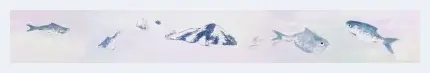

花鸟画是以表现花鸟鱼虫、翎毛走兽、鳞介等动植物为主的绘画门类。其有“识于鸟兽草木之名”的认知功能,又有“夺造化移精神”的怡情或隐喻。其技法无论细笔写真、粗笔写意,或是重彩渲染、没骨写生,皆能自如地传神达意。从画史上看唐以后出现了真正意义上的花鸟画,至五代两宋高度成熟,元明清各代又有不同立意、语言、境界的拓展。

花鸟画多是一个微观世界,观者需凝神静气才能发现其中的“生”与“活”,花鸟画的“生”是生“姿”、生“理”与生“趣”,“活”即是有变化。今日我们只有放慢脚步,才能发现花鸟世界中“生”与“活”的精彩。

写真生命的形与色

五代、两宋的花鸟画多以工笔重彩在写真的细腻中传神写照

五代两宋的绘画无论山水花鸟均以写真为能事。写真是再现生命的鲜活与真实。山水之写真在于远取其势,近取其质,空间的转换以及景致的怡人。而花鸟画看重在形与色的传神写照中,唤起观者对自然的亲近。

五代是花鸟画成熟之时,最早的一件写真花鸟画即是五代黄荃的《写生珍禽图》。画中绘有二十四种形色逼真、栩栩如生的鸟虫。禽鸟的羽翼花纹,喙爪的质地,昆虫的触角,就连那只乌龟龟壳棱角的起伏及足上的肤质都表现得精微至极。黄荃以高超的写真能力在宫廷奉职,据传后主孟昶曾让其在宫殿墙上画鹤,画完之后竟然引得真鹤飞来,后主又让他画鸟禽、花木,又引来宫中御鹰,误以为墙上的野鸡是活物,连连扑腾。黄荃那种目识心记的能力,精工富丽的画法,开创了院体细笔花鸟的先河,后世称为“黄家富贵”。

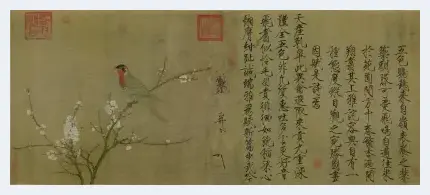

最得黄荃遗风的便是北宋皇帝赵佶,这位极具天赋的皇帝画家对中国花鸟画的建树远远超出了其治国的贡献。赵佶的花鸟画极注重写生。他曾建“艮岳”,安置天下名石、珍禽、花木,为的是与之朝夕相伴。他明白孔雀站立先抬左足,也能分辨四季更替时花叶颜色的差异,真正做到了“因性之自然,究物之微妙”。美国波士顿美术博物馆藏有一件《五色鹦鹉图》,画面的构图简洁高雅,造型精准,线条细腻不糜弱,染色浓丽富贵,这些都是院体工笔花鸟画的主调,此画历时数百年仍光彩依旧。

元代赵孟頫曾在徽宗的《竹禽图》旁题跋:“道君聪明无纵,其于绘事尤极神妙,动植之物无不曲尽其性,殆若天地生成,非人力所能及”。可见,徽宗花鸟画的形与色近乎天地生长,人力与造化已融于一体了。

南宋院体花鸟画家秉承北宋雅致细腻的画风,受到皇室贵族的喜爱。李嵩作为南宋宫廷画家,任待诏近六十年,流传下来一件作为灯片装饰之用的《花篮图》颇有特色。此图绢本设色,大小不足一尺见方,现收藏在故宫博物院。图中共画五种花卉:萱花、石榴、蜀葵、夜合花、栀子花,画家以重彩、粉彩、渲染、分染等技法来表现。藤黄、胭脂、朱砂、石绿尽显花叶鲜美之色。那楚楚动人的娇艳,不仅让人赏色还似乎闻到了芳香。画中的篮子名曰“隆盛篮”,应是皇家庆贺节日的重要花器。画家将花器的结构、图案、颜色一一描绘,这让我想到了意大利画家卡拉瓦乔于16世纪创作的一幅《水果篮》,写真的形与色似乎与东方的《花篮图》如出一辙,只是李嵩完成此图早于卡拉瓦乔几个世纪。

笔墨造化移精神

元代花鸟画主流是水墨的世界,有着繁华褪尽的朴素与宁静

也许写真的造型与细腻的渲染是花鸟画最理想的表达方式,形色悦目而鲜活,一直是皇室贵族们闲暇时怡情养性的最佳对象,花鸟画似乎天生长在富贵人家,然而真正的艺术不分贵贱,它始终追寻的是生命活力的自由生长。

五代黄荃开创的富贵之风在宫廷垄断花鸟画坛近一个世纪,一味的细腻工整也会走向板滞与僵化,能与之抗衡的只有画《雪竹图》的五代南唐画家徐熙了。徐熙的野逸画风当时并非主流,然其开创的“落墨法”则为花鸟画打开了一片新天地。宋代沈括形容徐熙的落墨“以墨笔画之,殊草草,略施丹粉而已,神气廻出,别有生动之意”。这里的“墨笔”“草草”“神气”都是对野逸之风的注释,与“黄家富贵”意趣迥然。《雪竹图》中以弱化勾勒的落墨格法展现了水墨花鸟画的生趣,然徐熙这一画风仍为院外别调,连奉职画院的孙辈徐崇嗣也只能弃祖法而效黄荃。

真正得以在院体之内扭转局面的画家应是北宋的崔白。他的《双喜图》一改富贵甜美的调子,以工整与疏放相融合的复调笔墨写真达意。图中双雀与野兔不见华丽耀眼的色彩修饰但仍生动传神,坡石劲草的用笔已具写意创变之风。精彩的笔墨转化为生命的律动跃然绢素。这一新变自然会被对艺术敏锐的徽宗赵佶所发现,于是在他的作品谱系中也有了《鹧鸪图》《柳鸦芦雁图》等水墨华章。

五代、两宋的花鸟画多以工笔重彩在写真的细腻中传神写照,宋以后正是由于徐熙、崔白、赵佶水墨技法的探索与铺垫,逐渐出现了一条水墨写意的新路。

元代花鸟画的主流是一个水墨的世界。究其原因:一是元代没有画院,院体的风尚逐渐式微,文人画家作为主要的创作力量,故水墨趣味大行其道。二是元代水墨山水画的盛行,笔墨技法的丰富成熟,加之赵孟頫“书画同源”的理论,使墨花、墨禽、水墨花竹等作品大量出现。“吾家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕,不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”,也许王冕的这首题画诗暗示了元代花鸟画的审美方向。赵孟頫有一件《秀石疏林图》,以“石如飞白木如籀”的笔法画竹木秀石,那种舍形取神的自由表达遥接了苏轼无常形有常理的艺术理想,身为贵胄的艺术领袖,其言行必定影响着艺术的走向。

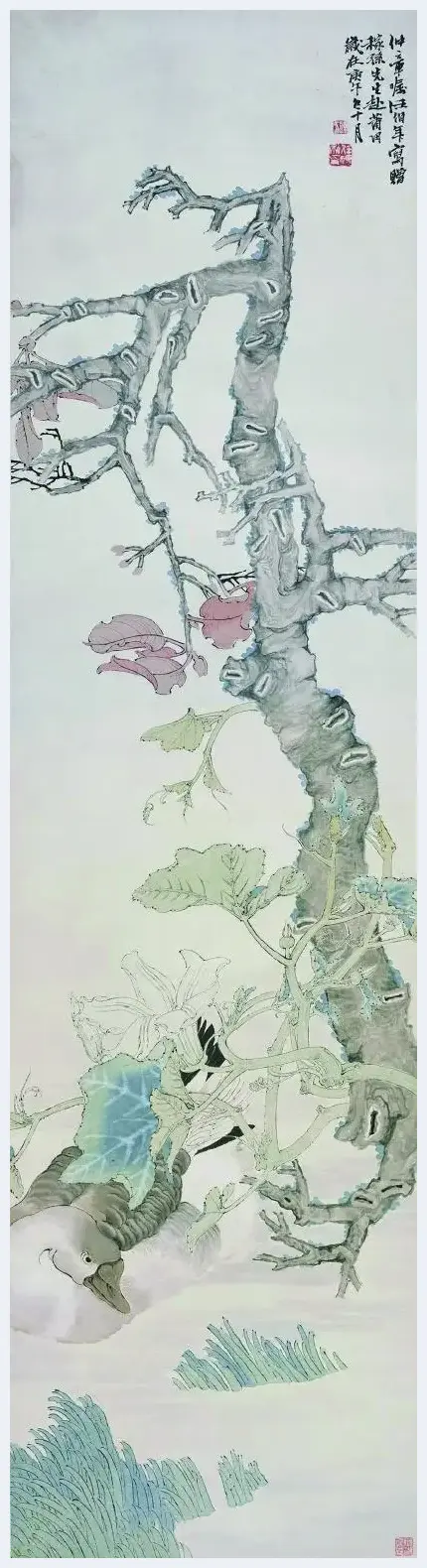

现收藏于台北故宫博物院陈琳的《溪凫图》,正是文人水墨趣味对院体花鸟影响的一个例证。此图画溪岸边立一野鸭,体硕羽丰,右上角垂一枝芙蓉,岸上有车前草一株、杂草两叶,画中鸭子以水墨绘就,略施淡彩,线条工整之中不乏灵动,羽毛斑纹之点染有山水画勾、擦、点、染之妙,笔墨的丰富此时已取代色彩的作用。陈琳父亲为南宋画院待诏,他自幼得其父亲授,后又得赵孟頫的指教,此图即在赵氏松雪斋中所绘,赵孟頫十分满意,在背景坡石、芙蓉花叶及水纹处补笔,并在画幅左侧题曰:“陈仲美戏作此图近世画人皆不及也”。近世画人不及之处并非精致与逼真,关键是陈琳有了褪去画工之习,增添了几份文士之气的书意笔墨,这才是让画坛领袖高兴的地方。

元代另几位花鸟画家,如王渊的《竹石集禽图》,张中的《芙蓉鸳鸯图》,还有元四家之吴镇、倪瓒的墨笔竹石图,前者严谨后者潇洒,但都能以丰富的笔墨生机表现出物象的形迹与精神。五代两宋斑斓精工的花鸟画,自元以后仿佛进入了一片写意水墨世界,如同元代山水画一样,褪去了青绿的外衣。或许在元代画家眼中,这个世界就是黑白的,是繁华褪尽之后的朴素与宁静。

奇绝之中的隐谧与抒放

明清花鸟画更多的是由怡情养性转为精神寄托与人格象征

明清的花鸟画基本上沿袭着宋元工笔写真、简笔写意的方向发展,除了服务皇家的华贵装饰,表现祥和的喜庆以及对生命的礼赞,更多的是由怡情养性转为对精神的寄托与人格的象征。在文人逸士的参与下,诸如梅兰竹菊四君子,松竹梅的岁寒三友等都成为专属的象征意义并影响至今。沈周、陈淳、林良、吕纪以及恽南田、华喦等都是承前法又有新变的大家,然而其间还有一些特立独行的画家,他们回避世俗的目光,以敏锐的感知,独具个性的语言来描绘花鸟,他们的画越出了行迹的写真,而进入精神的世界,这样的花鸟画非喜形悦目,而是生命情感的律动,发人深省。

明代陈老莲以人物画名世,然其花鸟画我认为也是画史上独树一帜的。老莲的花鸟画早岁习蓝瑛,后舍旧习上追宋元、五代,最终能别裁新体有创格之妙。他用笔凝重,如锥划地,敷色朴茂,尤其造型怪诞中显奇古超拔,不落画史习气。这与他笔下的圣贤、隐士、三代名器的高古气脉相通。他的《梅石图》有高士之姿,老干方折、新枝虬劲,花瓣圆润剔透,风骨与气度古今难见。近代陆俨少先生独钟情老莲之梅,尝以自家笔法累累画之。老莲之高古、怪诞是一种拒俗,更是人生隐谧中那一丝丝微光。

还有另一种腔调是直抒胸臆的狂狷与不羁,这在徐渭的《杂花图卷》中有淋漓地表现。元代水墨花鸟虽言写意,但仍是有笔有形中显文雅。徐渭才情源于他的诗、书、文、戏于运筹帷幄之中,减笔水墨的大写意于前贤有关联无师承。画卷上难见法度的笔痕、墨渍喷泄而出,是真实情感在一种非常态下的释放。他在一幅《墨葡萄》的画跋中写道:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”这是怀才不遇的心酸,更是作品傲气的立意。有人说美只有一种,即真实的美,在花鸟画史中能如此抒放情感燃烧生命的画家唯徐渭一人。20世纪美国抽象表现主义绘画代表波洛克,以强烈的激情与梦幻般非理性的自由滴洒显现出似有自我毁灭般的创造力,曾风靡艺坛。与徐渭的泼墨大写意相比,中西艺术的语境虽有极大差异,然直面真实、燃烧生命是他们冲破戒律的相同表现。

清一季中还有二位奇绝的花鸟画大师值得一提。一位是设计表情包的“八大山人”——朱耷,另一位则是讲求“金石味”的金农。

“八大山人”的名号是朱耷60岁后启用的。作为金枝玉叶的老遗民,他的笔墨简约,造型的怪奇总让观者联想起画家墨点无多泪点多的人生经历。八大山人笔下的鱼鸭,鸟兽眼神多以白眼示人,眼珠顶在大大眼眶上,还有眯成一线似目中无人状。这些怪诞的表情也许是不屑、愤怒、鄙视、惊恐或怀疑,是作者人生苦涩的寄情,也是昔日旧王孙藐视一切的神情流露。与徐渭横涂竖抹的激情泼墨相比,八大山人的写意显得冷静而隐谧,在理性的克制中将水墨的情绪引入了另一极端。

艺术的新变往往在其边缘寻求资源和创意,如苏轼的“诗画本一律”、赵孟頫的“书画同源”、董其昌的“以禅理喻画理”,都以画外之意点燃艺术。清代的金农无疑是将金石趣味带入书画的先行者。金石的独特审美与高古的格调,剑走偏锋地为花鸟画注入了新的活力,使中国画对古法与士气又有了一种新的诠释。金农先生的松梅竹石及各类蔬果杂画多见长题,书法诗文成为了画中极重要的部分,文字高妙、书法奇古,这些都是金石趣味的重要看点,并为后学打开法门。

纵览画史无论两宋院体追摹现实形色的一花一鸟,还是元明清的文人隐士寄情笔墨、人格、性情于一草一木,实际上俱是对不同生命轨迹的留痕。优美、怪诞、苦涩、奔放都是生命真实的一部分,画出这份真才是艺术的本质表达。

雅俗共赏的生香活色

将文人写意和市俗趣味相融合,海上花鸟画彰显出勃勃生机

清代晚期出现了对后世影响巨大的海上画派。上海自1843年开埠以来随着经济实力的增长,逐渐成为长江中下游经济中心。贸易之盛吸引了周边大批画家侨居海上卖画。海上绘画即在这样一个开放性的商业模式中成长起来了。由于新兴市民阶层的趣味取代了旧式“士族”的审美样式。相比人物与山水,花鸟题材更适合广大新阶层的口味,于是海上花鸟画彰显出勃勃生机。海上三家任伯年、吴昌硕、虚谷的花鸟画皆长于鲜活夺人,以雅俗兼容的审美方式上溯吴门、常州、扬州诸派,将文人写意和市俗趣味相融合,以各自活色生香的意笔重彩画出了那个时代最引人入胜的花鸟画。

任伯年可谓海上花鸟画之旗手,他循南田、新罗的勾花点叶之外,又得石涛及扬州八怪的率性笔墨。于没骨、勾勒、渲染、写意各法圆融相通,尤其擅长用色粉彩墨的点厾取形,生动明丽。他常画白鹭与芙蓉(一路荣华)、牡丹与玉兰(玉堂富贵)、狸猫与紫藤(富贵娇客),还有秋菊与文禽(文士归隐)等,这些题材亦俗亦雅,呼应了当时社会各阶层人士的需求,故颇受追捧。

吴昌硕自称:“三十始学诗、五十始学画”,光绪九年在上海与任伯年相识相交。昌硕曾求学于伯年,伯年曰:“子工书,不妨以篆籀写花,草书作干,变化贯通,不难其奥诀也”。吴昌硕功在诗书印的学养士气,其大写意花卉竹石多不求细节,以金石粗笔为骨,赋重墨浓彩为象。生宣的张力加之笔墨的肥厚,让其晚年的作品大气弥盛,虽有违文人雅逸的粗率习气,然于艺林糜弱之际,能以猛锐刚健之笔振画坛衰象,实为海上花鸟画巨匠。其影响了近代齐白石的雅俗创变,又为潘天寿一味霸悍找到了注脚。

虚谷的画笔奇峭,以偏锋出之,多干笔,线条有屋漏痕之趣,花鸟造型简约奇特,似有西方现代绘画的几何变形。其画的小动物尤为生动可人,如金鱼、松鼠等形象、构图心裁别出,这些独特性俱是前代花鸟画所没有的。

20世纪的海上花鸟画坛承袭了前代的画家衣钵,无论是文人趣味的金石写意,还是勾花点叶的写生之法,或复古传统,或走入中西融合的创变,其间刘海粟、吴湖帆、林风眠、谢稚柳、唐云等一批画家继续开拓着花鸟画的新面貌。上海被称之为魔都,所谓魔,即是具活力善变化,所以海派花鸟画的活力得益于独特的地理位置,开放性的文化背景,活跃的经济环境。不同的风格能自由碰撞与交融,以雅俗共存的活色生香呈现出多元繁荣的艺术景象,这就是海上花鸟画的意义所在。

![艺术先锋人物:画家张兆林[图文] 艺术先锋人物:画家张兆林[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/eiule2iny02.webp)

![今年两会呼唤文化自信 会否逆袭到收藏界[图文] 今年两会呼唤文化自信 会否逆袭到收藏界[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ztonlgcfuyy.webp)

![文艺工作者须做时代引领者[图文] 文艺工作者须做时代引领者[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vjo51t0a4k2.webp)

![青铜器拍卖市场真的就要来临了?[图文] 青铜器拍卖市场真的就要来临了?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/do3et3yeh2f.webp)

![展外之意[图文] 展外之意[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qcyaube2v3z.webp)

![张子康:在美术馆里把东西摆出来 这就叫展览吗[图文] 张子康:在美术馆里把东西摆出来 这就叫展览吗[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/z220vqisu4l.webp)

![未来的艺术品交易方向何在?[图文] 未来的艺术品交易方向何在?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ocvncl0opbw.webp)

![胡也佛《金瓶梅秘戏图》艺术鉴赏[图文] 胡也佛《金瓶梅秘戏图》艺术鉴赏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/10vhgfrkpij.webp)

![“翰墨情怀——吴康中国画作品展”即将开幕[图文] “翰墨情怀——吴康中国画作品展”即将开幕[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bphnxyxeii4.webp)

![敬华春拍:张大千作品赏析[图文] 敬华春拍:张大千作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/ox3z44143yu.webp)

![年画还可以这么画?[图文] 年画还可以这么画?[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/lzoupcqsqry.webp)

![论清末“海派”工笔人物画的投资收藏[图文] 论清末“海派”工笔人物画的投资收藏[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/jl2devetgk3.webp)

![毕加索的成功:艺术坚守+商业渴望[图文] 毕加索的成功:艺术坚守+商业渴望[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/dj0owhmmlbw.webp)

![谈画家许振的水韵青花山水作品[图文] 谈画家许振的水韵青花山水作品[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/huzgt3pnscv.webp)

![探索秦汉时期物品的真相,解开汉简记载的谜团[图文] 探索秦汉时期物品的真相,解开汉简记载的谜团[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/awbnawkrpk0.webp)

![彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文] 彩墨丹青 董春莲老师泼墨作品赏析[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/uzqjsv5celz.webp)

![上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文] 上海一年300多场艺术特展背后的秘密[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/3g5114x0x5w.webp)

![内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文] 内地秋拍挖掘“生货”进行时[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/bi2tccbse3x.webp)

![不断崛起的东南亚艺术[图文] 不断崛起的东南亚艺术[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/qvxoc0x51sn.webp)

![窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文] 窥探中美艺术品拍卖市场行情[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/34vgxjl2zsw.webp)

![陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文] 陈振,以写意笔墨为精神气韵,把热带雨林花鸟描写的生动而传神,自由而生机[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/nxmokwpvj2l.webp)

![六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文] 六十名驹 华夏图腾 ·赵文元研究三[图文]](http://zuopin.meishuziliao.com/file/zuopin_img/vwrm55x4hsq.webp)